Название лекции: История предпринимательства. Вводное занятие.

Название лекции: История предпринимательства. Вводное занятие.

Лектор: Сапоговская Лариса Владимировна, доктор исторических наук, талантливый и известный ученый, крупный специалиста по проблемам индустриальной истории России, замечательный и незаурядный человек.

Формат: текст

Форма: закрытая

План лекции:

1. Понятие предпринимательства. Хронологические рамки курса.

2. Задачи курса. «Уроки» истории российского предпринимательства.

3. Облик российского предпринимателя. Факты и домыслы.

1. Под предпринимательством понимается закрепленная за определенными социальными слоями общества деятельность по производству товара и также или услуги, находящих реальный спрос. Предпринимательство может быть определено как хозяйственное созидание – определенный вид творческой деятельности человека. Выделяют два стиля организационного поведения – приростный, основанный на минимизации отклонений от традиционных методов, и предпринимательский, характеризуемый, прежде всего, как инновационная деятельность. Предпринимательство означает поиск новых сфер рационализации и выгодного вложения ресурсов, осуществление новых комбинаций в производстве, движение на новые рынки, создание новых продуктов, организацию новых фирм.

Хронологические рамки предпринимательства как социально-экономического явления соответствуют капиталистическому периоду истории России. Начальная грань его – период генезиса капитализма: XVII в. – формирование единого российского рынка – предреформенный период (первая половина XIX в.). Конечная – события 1917г., прервавшие естественный ход индустриального развития России. Современная история нашего государства (с конца 80-х – начала 90-х гг.) – новый этап развития предпринимательства (третий в истории России, если не учитывать период НЭПа).

2. Изучение истории предпринимательства, как и изучение истории вообще, работает на «культурный потенциал» личности, его общую эрудицию. Во-вторых, осмысление опыта предпринимательства позволяет выявить и проанализировать «уроки» его истории, которые «работают» непосредственно на «эвристический потенциал» предпринимателя, генерируют идеи, находящие практическое воплощение. Это относится к решению, как конкретных частных задач, так и более значимых проблем выработки экономической стратегии развития какого-либо «дела». Уникальную по своему богатству «информацию для размышления» дает история торгово-промышленного законодательства России, регулирующего развитие предпринимательства, деятельность важнейших хозяйственных субъектов, аналогичных современным (акционерных компаний, банков, бирж, монополистических объединений и др.). Помимо прикладных тем, история российского предпринимательства позволяет наметить другие, поистине «исторические « по своей значимости, «уроки», требующие осмысления нашими современниками. Интересные выводы можно сделать, проанализировав события «судьбоносного» 1917 года с точки зрения роли в их развитии предпринимательских слоев. Небезоснователен в существующей науке вывод о неспособности российской буржуазии удержать власть в феврале 1917 года, последствиями чего стали кровавые события последующей российской истории.

Помимо прикладных тем, история российского предпринимательства позволяет наметить другие, поистине «исторические « по своей значимости, «уроки», требующие осмысления нашими современниками. Интересные выводы можно сделать, проанализировав события «судьбоносного» 1917 года с точки зрения роли в их развитии предпринимательских слоев. Небезоснователен в существующей науке вывод о неспособности российской буржуазии удержать власть в феврале 1917 года, последствиями чего стали кровавые события последующей российской истории.

Российская буржуазия была сильна лишь экономически, получив политическую власть, она не была поддержана, поскольку не имела достаточно массовой социальной опоры.

Буржуа олицетворяли богатство, благополучие в стране, где лишь 0,5% населения имели годовой доход более 1 тысячи рублей, и раздражающий «блеск» их «миллионов» не был смягчен утверждением в общественном сознании (хотя бы отчасти) понимания объективно положительной роли предпринимательских слоев в наращивании хозяйственного и культурного потенциала страны. Российский предприниматель не смог переломить общественные настроения и доказать перспективность своих усилий и забот о «судьбах» России, хотя для этого у него были серьезные аргументы – небывалый экономический подъем, сверхвысокие темпы роста хозяйственного потенциала страны, «золото», привозимое с международных промышленных выставок, лидерство России в экспорте сельскохозяйственной продукции, размах благотворительности российского «третьего сословия».

В России не был в общественном сознании сформирован позитивный образ предпринимателя, идеи индустриальной модернизации страны не нашли достаточной поддержки.

У российского предпринимателя не хватило здорового социального тщеславия утвердить себя в качестве новой общественной силы, носителя новой системы ценностей. Предприниматель не только не стал «законодателем моды», но, напротив, стремился слиться с господствующим классом дворян – усваивал их ценности, образ жизни, политические идеалы. К предпринимательству в России не были приобщены широкие слои населения, именно массовое предпринимательство является основой благосостояния, расцвета экономики.

Важнейшие задачи изучения истории российского предпринимательства заключаются в осмыслении и использовании его исторического опыта, изучении и возрождении добрых традиций отечественного бизнеса, создании объективного образа российского предпринимателя, анализе его роли в экономическом и культурном развитии дореволюционной России.

3. Кругозор, интересы российского предпринимателя, методы и мотивы его деятельности постоянно менялись. Путь от полуграмотного «хозяйственного» мужика до предпринимателей высочайшей культуры прошли многие семьи российских купцов, банкиров, промышленников. В оценке облика российского предпринимателя в настоящее время бытуют две крайности – традиционная негативная оценка, подчеркивающая эксплуататорскую природу, отсталость, отсутствие культуры и противоположная – идеализирующая российского буржуа во всех его проявлениях.

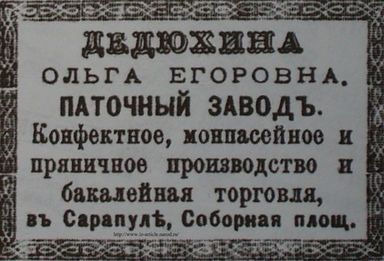

Подходя к данной проблеме, следует подчеркнуть, что в дореволюционной России, как во всякой стране, вступившей на путь рыночного, индустриального развития, присутствовали как цивилизованные, так и «дикие» формы бизнеса. Параллельно развивалось предпринимательство, как инновационная деятельность, так и примитивные формы, основанные на нехитром умении играть на географической разнице цен, использовании «внеэкономических» методов. Предпринимательские слои постоянно пополнялись выходцами из самых разных слоев населения, по-разному понимавшими цели своей деятельности. Мотивировка её, соответственно, была очень разноречивой и не сводилась к обогащению любой ценой. Мотивы обеспечения будущего благосостояния своих семей были главными, но не единственными – здесь присутствовали и характеристика предпринимательства как особого вида деятельности, оценка приобщения к новому образу жизни, образованию, культуре, которое давало богатство. Лучшие представители российского предпринимательства «сверхзадачу» своей деятельности видели в «служении русскому народу» (слова пермского пароходовладельца Н.В.Мешкова).

Предпринимательские слои постоянно пополнялись выходцами из самых разных слоев населения, по-разному понимавшими цели своей деятельности. Мотивировка её, соответственно, была очень разноречивой и не сводилась к обогащению любой ценой. Мотивы обеспечения будущего благосостояния своих семей были главными, но не единственными – здесь присутствовали и характеристика предпринимательства как особого вида деятельности, оценка приобщения к новому образу жизни, образованию, культуре, которое давало богатство. Лучшие представители российского предпринимательства «сверхзадачу» своей деятельности видели в «служении русскому народу» (слова пермского пароходовладельца Н.В.Мешкова).

Важное место в формировании мировоззрения предпринимательства, отдельных его слоев, играли религиозные нравственные мотивы, по воспоминаниям многих представителей московского купечества, в традициях семей было восприятие богатства как «креста», особой миссии, накладывающей обязательства перед неимущими. В частности, с этим связано необычайное распространение благотворительности в России.

Современники оставили весьма полярные отзывы о представителях торгово-промышленного сословия, что отражало, прежде всего, пестроту и противоречивость нравов самих предпринимателей.

В традициях московского купечества было выдвижение на общественные должности не по богатству, а, прежде всего, по нравственным качествам, особенно учитывалось происхождение богатства.

Оценка достоинств фирмы складывалась, во-первых, из умения торговать дешевле, чем конкуренты и, во-вторых, очень ценилось постоянство состава работающих. Фирмы с текучим составом пренебрежительно назывались в Москве «проходной двор». Практика хозяйствования, общественное сознание формировали тенденции российского предпринимательства, постепенно складывались основы деловой этики и культуры.

Однако в складе российского предпринимательства было немало и негативных сторон, в его истории позорных страниц. Склонность к спекуляции, обману, стремление «хапнуть» были, прежде всего, связаны с отсутствием в крепостнической России многовековой традиции упорного труда «на себя», как основы всякого благосостояния.

Предпринимательство в России было во все времена связано с государством, этот союз был основой злоупотреблений всякого рода как со стороны чиновников, так и со торгово-промышленной верхушки. В русском буржуа всегда жило стремление достигнуть экономического успеха не только за счет развития дела, но и путем получения выгодных правительственных заказов, льгот и т.д.

Неразвитость потребностей российского населения, общий низкий уровень жизни, пережитки крепостничества во всех сферах определяли стиль и методы предпринимательства, основанные преимущественно на тактике экстенсивного развития, использования «внеэкономических» рычагов.

Несомненный «грех» российского предпринимательства – саботаж введению прогрессивного налогообложения, тяжесть которого, таким образом, ложилась на малоимущие слои населения. «Грехи» рангом поменьше – известная самоизоляция предпринимательства от общественных проблем, мотовство, стремление к роскоши, низкий культурный уровень.

Однако все выше сказанное отнюдь не умаляет заслуг торгово-промышленного сословия России, его роли в наращивании экономического потенциала страны, её капиталистической модернизации, индустриализации.

Карта сайта

Карта сайта Обратная связь

Обратная связь